仏神案内 弁財天「出世弁財功徳天女」

弁財天について

七福神中の紅一点、琵琶を弾く妖艷な姿で現される弁財天は福徳・諸芸能上達の神として広く信仰されています。

弁財天のルーツは古代インドの水の神サラスヴァーティーです。

日本での弁財天信仰は既に奈良時代に始まり、東大寺法華堂(三月堂)安置の8臂の立像(塑像)は日本最古の尊像としてしられていますが、平安時代には弁財天の作例はほとんど知られず、鎌倉時代の作例もごく少数しかありません。

インドの河神であることから、平安初期から末期にかけて仏僧が水に関する事蹟(井戸、溜池、河川の治水など)に、また日本各地の水神や、記紀神話の代表的な海上神の市杵嶋姫命(宗像三女神)と神仏習合して、泉、島、港湾の入り口などに、弁天社や弁天堂として数多く祀られました。弁天島や弁天池など地名として残っている場合もあります。

日本三大弁天は宝厳寺・竹生島神社(滋賀県 竹生島)・江島神社 (神奈川県 江の島)・厳島神社 (広島県 厳島)だといわれています。

1年に1度、6月10日に竹生島神社において三大弁財天を祀る「三社弁財天祭」が行われ、江島神社の神官と厳島神社の神官がそれぞれの弁財天の分霊を竹生島神社に迎えて祭りを行います。この祭りで日本三大弁天の全てを一度に参拝することができます。関東で有名な弁財天を祀る主な神社仏閣として、江ノ島の江島神社・東海寺 布施弁天(柏市)・寛永寺 不忍池弁財天(東京)・本光寺 出世弁財功徳天女(市川市)などがあります。

弁財天「出世弁財功徳天女」のご案内

本光寺の稲荷堂に「出世弁財功徳天女」が安置されています。

財宝の神と言われ、仏教と神道が習合した女性の神様です。

弁天様(弁財天)の名前で親しまれている七福神の紅一点です。

本光寺の弁財天は、渋谷駅の線路脇(旧国鉄用地内)に渋谷の守護神として祀られていました。

昭和50年、国鉄の工事のため、他所への遷座を余儀なくされました。その際、本光寺にご分祠を造り、衆生を救うためこの世に出現したことから「出世弁財功徳天女」と新たに命名してお祀りしました。

弁財天は、音楽・芸能の神、財宝・金運の神、戦勝の神など幅広い信仰を集めています。

「出世弁財功徳天女」は、芸能の神、金運の神の2種類の性格を持っています。

悩みや迷いにぶつかったとき、素直に心の声を「出世弁財功徳天女」に伝え、「出世弁財功徳天女」を心のよりどころにしましょう。

心の不安が取り除ければ、日々の生活に専念でき、新たな意欲が出てくるはずです。

「出世弁財功徳天女」の守護を頂戴し、芸能運と金運を最大限に開花させ、成長と安心を得るため、本堂で祈願をなされてみてはいかがでしょうか。

弁財天「出世弁財功徳天女」のご利益

- 大人の芸能上達 … 音楽、芸術、弁舌、技芸の向上

- 子どもの習い事 … ピアノ(音楽)、スイミング(水泳)、バレエ(体操)の向上

- ヒットのご利益 … 映画、歌のヒット

- 財宝運のご利益 … 金運、財運、給料のアップ

- 宝くじ当選成就 … 宝くじの当選

巳の日は十二支の1日で、12日ごとに巡ってきます。

巳の日に「出世弁財功徳天女」の眷属である「白蛇(巳:へび)」に願い事をすれば、その願いが弁財天に届けてくれるといわれており、金運・財運に縁起のいい日とされています。

また、60日に1度巡ってくる己巳の日は、巳の日のなかでもさらに縁起のいい弁財天の縁日です。この日にお願い事に行くと、より一層願いが叶うと信じられています。

さらには、巳の月(5月)、巳の日(特に己巳の日)、巳の刻(午前9時~11時)に出世弁財功徳天女にお参りすれば、最高に縁起がいいとされています。

弁財天「出世弁財功徳天女」の参詣の仕方

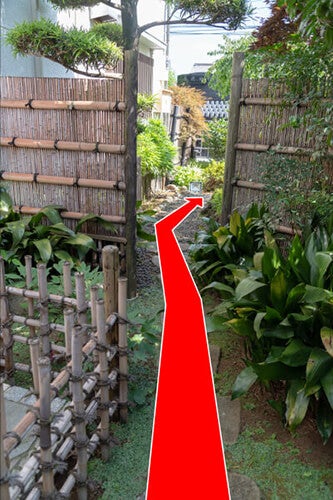

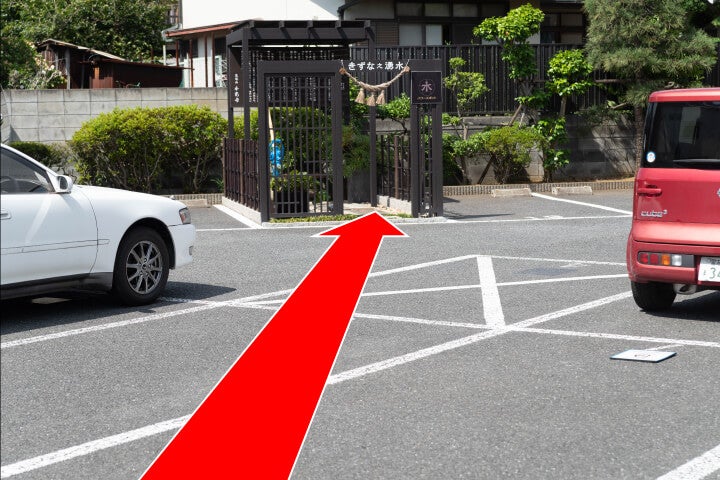

お線香をつける前に、手水舎によって手や口を清めていただきます。 手水舎は「茶庭」と「きずな之湧水」の2箇所にございます。お好きな手水舎で身を清めてください。

手や口を清めた後に、お線香をつけて参拝します。

丁寧に対応させていただきます

- 心より感謝申し上げます

- 千葉県は千葉市、市川、船橋、浦安、松戸、鎌ヶ谷、八千代、習志野、四街道、市原、茂原、成田、佐倉をはじめ、関東だけでなく全国からのお申込みがあります。

- ご参詣お待ちしております

- 【千葉県】

市川市・松戸市10分、船橋市・鎌ヶ谷市20分、柏市・千葉市・流山市・浦安市・習志野市・八千代市・我孫子市30分、成田市・佐倉市・市原市・東金市・山武郡40分。

【千葉県ほか】

江東区30分、葛飾区・江戸川区40分、杉並区・板橋区・足立区60分、世田谷区・練馬区75分、大田区・町田市・八王子市90分。

越谷市35分、草加市40分、春日部市45分、さいたま市・川口市50分、川越市65分、所沢市70分。

取手市35分、つくば市50分、牛久市55分、土浦市70分。

川崎市60分、横浜市75分、鎌倉市・藤沢市90分。